Élément(s) ajouté(s) récemment

Aucun produit

Produit ajouté au panier avec succès

Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.

1851

- Sélection du moment

- Livres

- Musique

- Videos - DVD

- Objets

- Revues, Journaux

Liens à visiter

Reconquérir la République, Essai sur l'insurrection de décembre 1851 en Luberon - Romain Gardi

L-9782918235194

Neuf

1 Elément

En stock

22,00 €

Reconquérir la République, Essai sur l'insurrection de décembre 1851 en Luberon. Au moment du coup d'Etat déclenché par Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, une résistance est organisée par des républicains dans le Luberon, pour gagner ensuite les territoires provençaux. Romain Gardi retrace le cours de ces événements et montre leur rôle dans la fondation d'une certaine tradition politique.

Fiche de données

| Type | Broché |

| Année | 2015 |

| Langue | Français |

| Pages | 208 |

| Format | 16.5 x 23 cm |

| Distributeur | Association 1851 pour la mémoire des Résistances républicaines |

| Label | C'est-à-dire éditions - Un territoire et des hommes |

| ISBN | 978-2-91823-519-4 |

Plus d'infos

Reconquérir la République, Essai sur l'insurrection de décembre 1851 en Luberon - Romain Gardi

Défendre la République en Vaucluse.

Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République depuis 1848, déclenche un coup d'État pour conserver le pouvoir. Dans le Luberon, en même temps que dans les territoires provençaux voisins des Basses-Alpes et du Var, les républicains réagissent massivement pour défendre la constitution que le futur empereur vient de bafouer. Isolée, limitée à quelques départements, surtout méridionaux, cette insurrection sera vaincue, mais elle est fondatrice d'une tradition politique qui va marquer durablement notre région.

S'inspirant des travaux fondateurs de Philippe Vigier sur les départements des Alpes du Sud et de Maurice Agulhon sur le Var, Romain Gardi retrace la genèse de l'événement afin de comprendre l'importance qu'il a pris. Il s'intéresse aux divers chemins que suit « l'apprentissage de la République » pour paraphraser Maurice Agulhon, une République qui n'est pas n'importe laquelle, mais qui est « la Belle », celle qui doit associer liberté et justice sociale et dont le coup d'État vient d'anéantir l'espérance. Il livre ainsi une radiographie très fine de la société des villes et villages du Luberon à la veille de l'insurrection et fournit, en même temps, une analyse de « la politique vue des coulisses ».

Cette synthèse de ses deux mémoires de master analyse les raisons qui ont poussé une population rurale que l’on croyait peu politisée à s’opposer au coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. Romain Gardi s’est notamment attaché à étudier les sociabilités villageoises pour expliquer comment une identité “rouge”, individuelle et collective, s’était construite et avait entraîné une troupe de quelque 800 personnes à se diriger vers Avignon la “Blanche” pour y prendre la préfecture le 8 décembre. Mais il était déjà trop tard, le coup d’État avait bel et bien réussi et, on le sait, la répression fut des plus féroces.

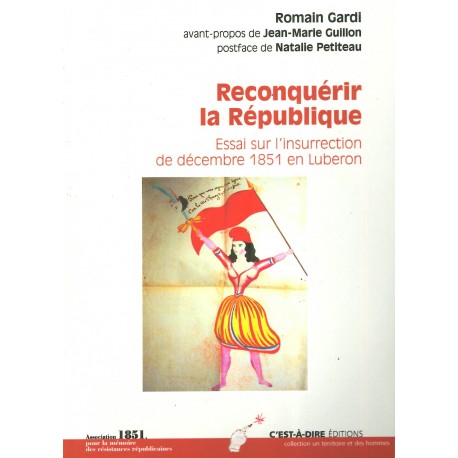

Illustration de couverture : dessin au pinceau, sous forme de placard, présent dans le dossier de François Eugène Villain, âgé de 25 ans, arrêté pour l’exposition d’un signe ou symbole propre à troubler la paix publique, le 15 septembre 1851 ; Arch. dép. Vaucluse, 2U 366.

C'est-à-dire éditions, collection un territoire et des hommes, Association 1851 pour la mémoire des Résistances républicaines.

L'auteur:

Romain Gardi, goultois, est professeur d'histoire-géographie au collège Marcel-Pagnol de Pertuis (Vaucluse).

Présent dans le dossier judiciaire d’un individu prévenu d’avoir « exposé dans un lieu public, un signe ou symbole propre à troubler la paix publique », le dessin reproduit en couverture est un exemple de source encore rarement utilisé par l’historien du politique.

Ouvrir cette étude par cette représentation, c’est annoncer notre intention de mêler le culturel au politique pour percevoir les traits essentiels des modes de politisation des anonymes, des représentations de la République sociale, des registres d’adhésions ou de contestations qu’offrent les archives relatives à la période de la Seconde République dans l’arrondissement d’Apt. Cependant, si ce document constitue un exemple représentatif de la diversité des documents disponibles dans les archives, la majorité des sources employées pour ce type d’étude provient de la correspondance émanant de l’appareil d’Etat. Grâce aux avancées historiographiques, l’historien se doit, à présent, d’émettre un avis critique sur le type de source qu’il emploie, critique des conditions dans lesquelles elle a été produite, de l’émetteur, du destinataire et du contexte. Cette remarque introductive faite, cela nous permet d’aborder le thème de notre sujet, c’est-à-dire les voies et moyens d’adhésions à la République démocratique et sociale, par l’étude de la genèse de l’insurrection de Décembre 1851 dans l’arrondissement d’Apt.

Extrait de l'Avant-propos:

L'insurrection républicaine qui se dresse contre le coup d'État du 2 décembre 1851 est un événement essentiel dans l'histoire politique de la France des XIXe et XXe siècles, même si son caractère provincial, méridional et rural continue à en faire sous-estimer l'importance. Malgré son échec, ce mouvement de révolte « pour le Droit », pour le respect de la Constitution, pour l'établissement d'une « vraie » république, la « Belle », a connu une ampleur particulière en Provence et sur ses marges, entre Hérault, Ardèche et Drôme. Le Var et, plus encore, les Basses-Alpes, que l'on appelle aujourd'hui les Alpes-de-Haute-Provence, mais aussi les pays du Luberon, en ont été le coeur. L'insurrection fonde ici une tradition républicaine, la tradition « rouge » ou comme on l'a dit longtemps, « républicaine avancée », qui marque profondement le paysage politique de la région jusqu'aux années 1980. On ne peut comprendre son histoire sans s'y référer et son souvenir ne s'en est pas perdu. [...]

Avis

Aucun commentaire client pour le moment.

English

English Français

Français Occitan

Occitan