Élément(s) ajouté(s) récemment

Aucun produit

Produit ajouté au panier avec succès

Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.

Musique

- Sélection du moment

- Livres

- Musique

- Videos - DVD

- Objets

- Revues, Journaux

Liens à visiter

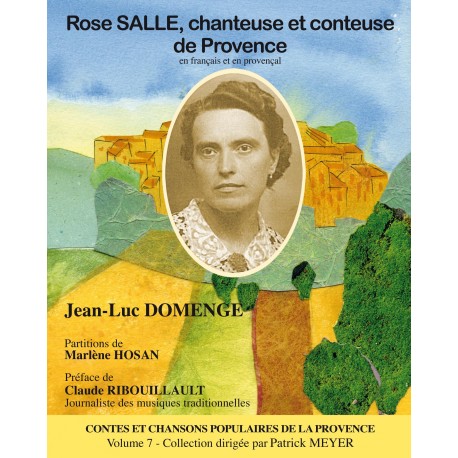

Rose Salle, chanteuse et conteuse de Provence - Jean-Luc Domenge

L-9782954108919

Neuf

2 Eléments

Disponible

34,00 €

Rose Salle, chanteuse et conteuse de Provence (CD inclus). Jean-Luc Domenge. Contes, chants populaires et récit de vie en pays varois, à 50 km au nord-ouest de St Tropez, du temps où il n y avait ni radio ni télévision en Provence. Éditions Cantar lou Païs. En Français et en Provençal.

Fiche de données

| Type | Broché |

| Année | 2013 |

| Langue | Français + Occitan Provençal |

| Pages | 384 |

| Format | 17 x 22 cm |

| Distributeur | Cantar lou païs |

| Label | Contes et chansons populaires de la Provence (Vol. 7) |

| ISBN | 978-2-95410-891-9 |

Plus d'infos

Rose Salle, chanteuse et conteuse de Provence - Jean-Luc Domenge

Contes, chants populaires et récit de vie en pays varois, à 50 km au nord-ouest de St Tropez, du temps où il n y avait ni radio ni télévision en Provence.

Rose SALLE (1907-1997) a vécu à Carcès puis à Draguignan. Issue d'une famille de chanteurs, son répertoire était riche et diversifié, en provençal comme en français: chants de l'enfance, chants des banquets et des cercles, chants de conscrits, chants d amour traditionnels, romances et chansons légères, chansons grivoises, cantiques et chants de pèlerinages, chants de noël, chants de carnaval et de mai, chants à danser, chants de travail, rondes enfantines, chansons scolaires, chansons patriotiques et de guerre, complaintes...

Jean-Luc Domenge, enseignant-chercheur, a commencé à enregistrer Rose SALLE en 1984 et cela a duré. La confiance et l'amitié s'étant installées, les enregistrements se sont poursuivis jusqu'en 1995 (126 heures d'enregistrement réalisées). Dans ce livre, les chansons (124 partitions), les contes (16), les nombreuses comptines se mêlent au récit sur la vie et les fêtes en Provence dans les années 1920. Le dernier chapitre de la vie de Rose Salle est une invitation à la réflexion sur l'intolérance en Provence rurale au milieu du XXe siècle.

Marlène Nabeth-Hosan a décrypté les bandes audio et mis en forme l’ensemble des partitions. Claude Ribouillault, journaliste des musiques traditionnelles, a fait la préface.

Le livre est accompagné d’un CD audio (60 mn) qui fait revivre la voix de Rose, ses chansons, ses histoires et ses rires. En Français et en Provençal (CD inclus).

Volume 7 de la collection "Contes et chansons populaires de la Provence".

Éditions Cantar lou Païs.

Les auteurs:

Jean-Luc DOMENGE est enseignant-chercheur, fondateur du musée des Arts et Traditions Populaires de Castellane, auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages sur les chants et les contes populaires de Provence ainsi que d'une grammaire du provençal varois, et d'un lexique encyclopédique du parler de la Tinée.

Marlène Nabeth-Hosan, musicienne et chanteuse traditionnelle, a décrypté les bandes audio et mis en forme l'ensemble des partitions.

Claude Ribouillault, musicien, chercheur, enseignant et journaliste des musiques traditionnelles a préfacé cet ouvrage.

Patrick Meyer, fondateur de l'association Cantar lou païs, est l'initiateur de ce projet d'édition et le directeur de cette collection.

Article de presse: Rose Salle : vivre digne et chanter au pays

Au Cercle ou sur la place de Carcès, au travail ou les jours de fête, elle a chanté, raconté…et charrié un répertoire en provençal comme en français, qui dit les préoccupations et l’humour d’un temps qui, loin d’être un paradis perdu, ne supportait pas qu’on vive comme on l’entend.

« A l’époque tout le monde chantait. Le forgeron ou ma tante couturière chantaient en travaillant. Point de machine pour faire du bruit dans ce temps là, sinon le marteau. Alors tous chantaient tout le temps ».

Et Rose Salle d’entonner « Mon père me marie » en français, suivi d’ « Aviéu tres calignaire » dans ce provençal de Carcès dont la connaissance, en soi, aurait justifié qu’on parle de cette locutrice naturelle. Parce qu’elle garde à la langue son authentique simplicité.

C’est la vie de cette femme à la parole libre que restitue Jean-Luc Domenge. Avec l’indispensable complicité de Patrick Meyer, et des éditions Cantar lou Païs, qu’il a créées pour assurer le passage de témoin de la culture populaire du HautVar.

Tous deux publient Rose Salle, chanteuse et conteuse de Provence, qui constituera le volume 7 de la collection de Cantar lou Païs consacrée aux « Contes et chansons populaires de la Provence ».

S’affranchir est difficile en 1930 à la campagne

Rose Salle (1907-1997) a vécu sa jeunesse et l’essentiel de sa vie de femme à Carcès. « Plus une petite ville au milieu des vignes qu’un village » nous dit Jean-Luc Domenge. Là elle a trouvé à s’employer comme femme de service de la mairie. Là elle a cherché à s’affranchir d’une mère étouffante en partageant la vie de la directrice de l’école. Là cette femme libérée avant qu’on n’invente l’expression a essuyé le qu’en dira-t-on, et l’acharnement d’un employeur public, sans bénéficier alors, ni de la loi sur le mariage pour tous, ni de la loi sur le harcèlement.

Rose Salle est donc un témoin de son temps, mais aussi de celui de ses aïeux. Elle chantait, elle contait, un répertoire qui peut dater de la première moitié du XIXè siècle.

Elle connaissait des chansons de conscrits de l’époque où l’on tirait un numéro: « Nàutrei partèn, adiéu madameisello / Nouàstreis ami nous counouissiran plus / Quand revendren auren tóutei la barbo »

Elle savait les prières populaires que les enfants récitaient avant de se coucher : « Dins moun pichoun lié / Entre mi cóuchi iéu / Tres ange mi tròvi iéu / Dous ei pèd / Un au cabés ».

Elle pouvait raconter des histoire de revenants, comme « La veiado dóu mouart ». Elle témoignait, en chantant, d’un temps où manger restait un problème d’argent : « Ai manja lei baneto sènso òri / Li metren d’òri l’autre còup ».

Chansons pour jours tristes et autodérision

Elle y chante tout autant en français, témoignant d’un temps où l’une des langues ne fait pas son chemin contre l’autre : « J’ai quinze ans ma mère / je ne songe guère / qu’à me marier / à l’imprimerie / c’est là où travaille / mon amant chéri…Si je le fréquente / c’est pour m’amuser / mais j’en ai un autre / pour me marier ».

Chansons pour les jours tristes, pour égayer une assemblée, pour dire les peurs et les espoirs de trois générations au moins...Pour paraphraser Amadou Hampâté Bâ, on pourrait dire qu'avec la mort de Rose Salle, en 1997, c'est une bibliothèque qui aurait brûlé.

Heureusement au début des années 1980 elle avait rencontré le parcours débutant de Jean-Luc Domenge. Le jeune félibre est instituteur, nommé à Draguignan, où la vieille dame est sa voisine. « On pouvait se voir depuis la fenêtre de nos cuisines respectives ».

Passés les premiers temps d’approche et de mise en confiance, Rose Salle participe à des veillées que le jeune collecteur de paroles organise. Puis elle l’autorise à poser son magnétophone sur sa table.

Vécu, savoir, sentiment

Quinze ans et 144 heures d’enregistrements plus tard, elle a témoigné de ce qu’elle voulait bien. « Souvent les gens que j’ai vu avaient conscience de la valeur de ce qu’il me transmettaient » soulignait pour nous Jean-Luc Domenge en 2011. Dans le cas de Rose Salle ce sera particulièrement vrai. Peut-être cette conscience comptera-t-elle dans le soin qu’elle mettra à dire son temps, son vécu, son savoir, son sentiment.

Rien ne lui aura échappé. Pas la pastorale composée en 1900 par le curé de Carcès Victor Debergue, un natif du Val. Pas non plus le Nöel brignolais qui met en scène un visiteur monté sur un âne et chargé de cadeaux pour Jésus nourrisson. Mais pas plus la prière de la femme enceinte, empreinte d’auto-dérision en un temps où les enfants mort-nés sont légion : « Oh ! bouan Diéu / Mandas-me lou viéu ! / S’èro mouart / Que n’en fariéu ? / S’èro un pouarc / Lou salariéu / E aquest ivèr / Lou majariéu… ».

« Et il est aussi tout à fait étonnant de voir par exemple qu’on jouait et chantait la passion du Christ sur le parvis de l’église, comme au moyen-âge », ajoute Patrick Meyer. « Je l’ai encore vue jouer cette passion. Il y avait tous les personnages : Ponce Pilate, Saint-Pierre qui avait renié Jésus, Marie-Madeleine… » témoignait de son côté Rose Salle au micro de Jean-Luc Domenge. « Chacun chantait son refrain, puis après des fois, ils chantaient tous ensemble…ça s’est fait jusqu’à la guerre de quatorze, après les gens sont partis, on faisait plus de fête ».

Ni Noëls de Saboly ni Coupo Santo

Il y avait de chants pour toutes occasions, dont témoignent Rose Salle, chanteuse et conteuse de Provence. Une Provence que Rose ne se préoccupait pas de chanter ou de glorifier. Elle parlait une langue apprise dans son milieu, sans reconstruction ni intention, autre que d’être comprise par ses concitoyens.

On ne trouvera d’ailleurs, dans ce répertoire « sallien », ni Noëls de Saboly, ni Se Canto, encore moins la Coupo Santo, ni rien de ce que les rassemblements félibres auront imposé à la fin du XIXè siècle. Elle ne se pose pas une seconde la question du prestige poétique de la langue. La préoccupation de chaque jour, les élans du cœur et le besoin d’en rire auront été les véritables muses de Rose Salle et de ses familiers, dont elle tira son répertoire.

Un répertoire que restitue partiellement le CD joint à l’ouvrage, issu des enregistrements menés par Jean-Luc Domenge.

Pour nous cette langue sans artifices témoigne de ce que parlait la dernière génération à l’employer couramment. Comme une invitation à ne pas rompre le fil intergénérationnel qui doit assurer un avenir à la langue du pays.

Article de Michel Neumuller, paru le 4 Mai 2014 dans Aquo d'Aqui.

Avis

Aucun commentaire client pour le moment.

Avis clients

Un livre très intéressant sur une personnalité provençale trop méconnue

English

English Français

Français Occitan

Occitan